第45回日本SF大賞 受賞のことば

第45回日本SF大賞

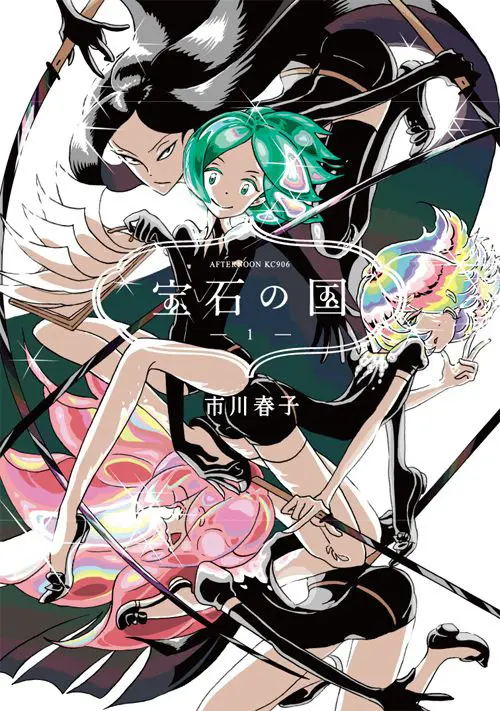

市川春子『宝石の国』(講談社)

受賞の言葉 市川春子

年に一度読み切り漫画を描く生活を気に入っていたのですが、ある日担当編集者に「いつになったら連載のネームを持ってくるんですか?」と言われて驚きました。連載って「連載しましょう!」と声がかかるものだと思っていて、それまでは遊んでていいだろうと考えていたのです。『宝石の国』の年表はすでにあったのですが、後半の大法要の描写が大変そうすぎるからやだな~これで連載始めちゃうとな~苦労するぞ~と思ったのを良く覚えています。まあそんなこんなで10年余り連載し予定通りに終われて良かったです。

画がとにかく変わりましたね。画が変わっていくのは面白かったです。漫画を描き続けていると本当に時々、数百コマに一コマ程度の確率で自分の実力を超えた描写ができる瞬間があり、その時連載してて最も良かったなと思います。長く続けることによりその瞬間の発生確率が少し上がったので何より嬉しい成果です。

話は、神話的ドキュメンタリーをイメージしました。生活やコミュニケーションの自然な機微や、他者との性質的及び心理的な距離、シームレスに変化する個人とコミュニティ、古代生物の影響、未来生物の独自の価値観などのレイヤーを重ね、神話のように俯瞰で物事が進みつつもひとつの社会としてリアリティを与えられるよう目指して作りました。画的なことで申しますと、未来の映像を頭の中で回し続け良いワンシーンを切り取り紙上で再現する感覚で作りました。

今回『SF』ということで賞を頂戴し(誠にありがとうございます)思い出したのですが、『宝石の国』単行本1巻の表4には『アクション・バトル・ファンタジー』と表記されています。当時、このカテゴライズ合ってなくてやだな~と思いつつも、まあ連載初めてだし組織には組織の商売の知見があるだろうからあんま文句言わないで様子見るか、とそのまま忘れていました。今回の受賞(感謝の彗星、ありがとうございまスター)によりこれからは『SF』でいかせていただきます。

受賞は、周りの人やお世話になった方々が喜んでくれることがうれしいです。おそらく他人に「立派な賞を受賞した制作物に携わった」と言いやすくなることでしょう。これは本当にありがたい。私の制作物は、私自身が面白いとか美しいとか思える効率や構造を基準に制作しており、業務として関わる方々に私の遊びに付き合わせて申し訳ないと思う気持ちもないこともなかったので、社会的な栄誉で少し報いることができたのではと思いたい所です。とくに話の情報補足を担うやたら凝った特装版を折々に出していますが、どれも関係者皆さんの知恵と尽力の物理結晶なので良かったら見てみてください。

それではこの度は誠にありがとうございました。次回作でお会いできればうれしいです。

『宝石の国』 スタッフクレジット

著者:市川春子

発行者:宍倉立哉

編集:鈴木直之

発行所:株式会社 講談社

装画:市川春子

装幀:市川春子

本文製版所:株式会社 KPSプロダクツ

製本:株式会社 フォーネット社

印刷:共同印刷 株式会社

市川春子(いちかわ・はるこ)

投稿作『虫と歌』で「アフタヌーン2006年夏の四季大賞」受賞、『星の恋人』でデビュー。初作品集『虫と歌 市川春子作品集』が第14回手塚治虫文化賞・新生賞受賞。2011年に短編集『25時のバカンス 市川春子作品集Ⅱ』刊行。2012〜2024年「アフタヌーン」にて『宝石の国』を連載。

[プロフィール作成:アフタヌーン編集部]

第45回日本SF大賞 特別賞

宮西建礼『銀河風帆走』(東京創元社)

受賞の言葉 宮西建礼

このたびは特別賞という身に余る賞を賜り、たいへん恐縮しております。『銀河風帆走』をご推薦下さった読者の皆さまと日本SF作家クラブ会員の皆さま、日本SF大賞の選考と運営に携わった皆さまに心より感謝申し上げます。また、ともに本を作って下さった東京創元社の皆さま、装画の鈴木康士さま、解説の鈴木力さまにこの場を借りて厚く御礼申し上げます。市川春子先生、『宝石の国』の大賞ご受賞まことにおめでとうございます。

私は自他ともに認める寡筆の作家です。2013年のデビュー以来、今日まで五つしか作品を発表しておらず、それらはこれまでの人生で完結に至った作品の全てです。2010年にSF小説の執筆をはじめてから一作目『銀河風帆走』まで三年かかり、二作目『もしもぼくらが生まれていたら』までさらに六年かかりました。私の創作の中核には社会や世界に対する問題意識が存在し、それら無しには作品の執筆をはじめられず、無理に書き始めても完結させられないようなのです。とはいえここ数年ほどは、いぜん遅くはあるものの年に一度ほどのペースで新作を書けています。自身の作家性をはっきりと自覚したこと、そして社会や世界が直面する〝問題〟がますます深刻化していることが関係していそうです。

それらの問題を列挙すればきりがありませんが、私がとくに憂慮していることの一つは、科学の発展にともなって兵器の殺傷能力が増加し、一方で製造コストが減少していることです。例えば大量破壊兵器(NBC兵器)はかつて、ひと握りの大国が莫大な費用と時間、人員を投入して製造していましたが、現在では中小国家、時にはテロリストのような非国家主体でも製造可能です。科学が発展し続ける以上、この傾向はこれからも継続するはずで、いつかは誰もが、その気になれば何百万もの人間を殺傷し、社会や世界を破壊する潜在的能力を得ると思います。〝大量破壊の民主化〟とでも言うべきこの現象は、おそらく差し迫っており、少数の悪意の人間がAIから危険な知識を引き出し、毒物や病原体を製造、散布する事件が数年以内にも起きるかもしれません。実際、AIがユーザーの求めに応じて神経ガスの材料や合成方法をレクチャーした事案が海外で報告されています。実用的なレクチャーかは不明ですが、不吉な兆候であることは疑いありません。

しかし強調しなければならないことは、科学技術は、もちろんAIも、人間の道具に過ぎないという当たり前の事実です。人間の扱い方しだいで天使にも悪魔にもなるというだけのことです。科学の力を借りて諸問題を克服し、全ての人間を幸せにすることも(少なくとも衣食住や医療を保障する程度のことは)できるはずです。そして、そうした理想を実現するためには物語が必要です。たとえば天才でも大金持ちでもない普通の人々が、科学を駆使し、世界の平和や皆の幸せのために頑張る物語です。やがて訪れる苦難の時代、〝大量破壊の民主化〟の時代において、私たちはそれらの物語に励まされ、喫緊の問題に取り組む勇気を得るだろうと思います。そう考え、未来に布石を置くつもりでこの本を書きました。きっとこれからも書き続けることでしょう。

私は、物語を通じて世界を良くすることは可能だと信じています。物語には人間を動かす力があり、人間には世界を動かす力があるからです。科学もその手助けをしてくれます。

『銀河風帆走』 スタッフクレジット

著者:宮西建礼

編集:石亀航

発行者:渋谷健太郎

発行所:東京創元社

装画:鈴木康士

装幀:岩郷重力+WONDER WORKZ。

DTP:キャップス

製本:加藤製本

印刷:萩原印刷

宮西建礼(みやにし・けんれい)

1989年、大阪府豊中市生まれ。京都大学農学部資源生物科学科卒業。2013年、「銀河風帆走」で第4回創元SF短編賞を受賞。24年に同作を表題とした短編集を刊行し単著デビュー。共著に『京大吉田寮』( 19)がある。

[プロフィール作成:渡邊利道]

第四十五回日本SF大賞 最終候補作品(作品名五十音順)

春暮康一『一億年のテレスコープ』(早川書房)

春暮康一(はるくれ・こういち)

1985年、山梨県甲府市生まれ。山梨大学大学院物質・生命工学専攻修士課程修了。現在はエンジニアとしてメーカーに勤務。2019年、「オーラリメイカー」で第7回ハヤカワSFコンテスト優秀賞を受賞し、同作を表題として書き下ろし短篇「虹色の蛇」を加え単行本を早川書房から刊行しデビュー。22年の中短編集『法治の獣』(ハヤカワ文庫JA)が「ベストSF2022」国内篇第1位となり、表題作で第54回星雲賞日本短編部門を受賞。

[プロフィール作成:渡邊利道]

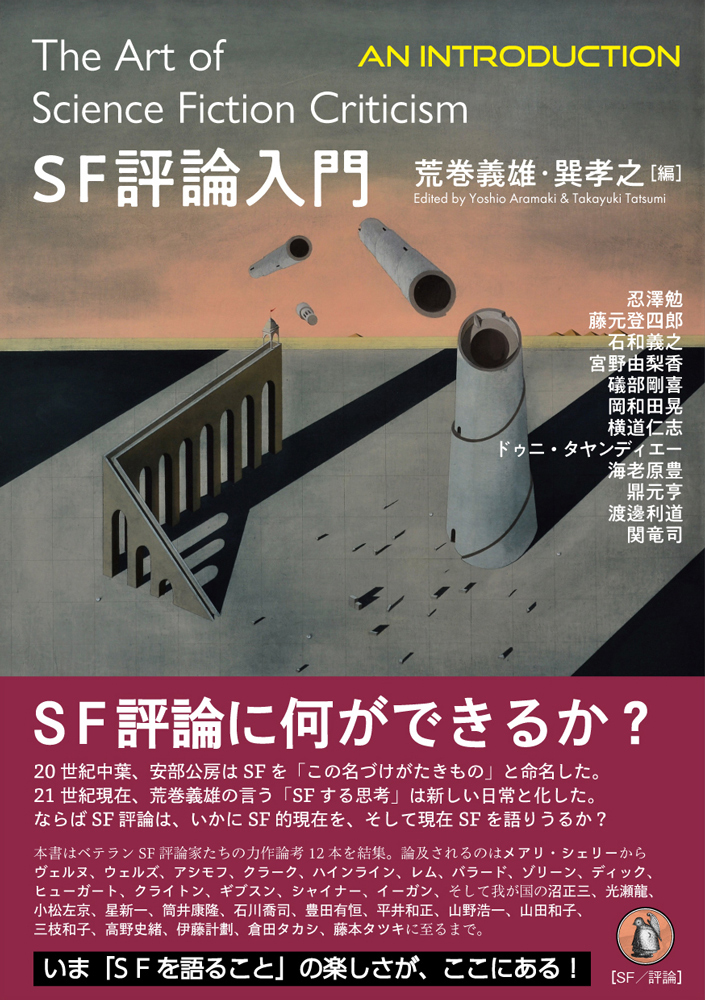

荒巻義雄・巽孝之 編『SF評論入門』(小鳥遊書房)

荒巻義雄(あらまき・よしお)

1933年、北海道小樽市生まれ。早稲田大学第一文学部心理学専修卒業後、出版社勤務を経て、家業を継ぐために帰郷。仕事上の必要から北海学園大学短期大学部土木科を卒業。65年から札幌を拠点として創刊されたSF同人誌『CORE』でSFの執筆を始める。70年、評論「術の小説論」を「SFマガジン」5月号に、短編小説「大いなる正午」を同誌8月号に発表してデビュー。72年、短編「白壁の文字は夕陽に映える」で第3回星雲賞日本短編部門を受賞。同年刊行の第一長編『白き日、旅立てば不死』(早川書房)が翌年の第1回泉鏡花文学賞の最終候補作となる。2011年刊行の詩集『骸骨半島』(林檎屋文庫)で翌年の第46回北海道新聞文学賞詩部門を受賞。日本SF大賞では、14年の『定本荒巻義雄メタSF全集』(彩流社)で第36回、17年の『もはや宇宙は迷宮の鏡のように』(白樹直哉シリーズ完結編)で第38回の最終候補作となり、23年、『SFする思考 荒巻義雄評論集成』で第43回の大賞を受賞。他の著作に『空白の十字架』(1975)、『神聖代』(78)、『紺碧の艦隊』(90〜96)、『天蓋都市ヒカル』(2024)、など多数ある。

[プロフィール作成:渡邊利道]

巽孝之(たつみ・たかゆき)

1955年、東京都渋谷区生まれ。コーネル大学大学院博士課程修了(Ph.D.,1987)。慶應義塾大学文学部英米文学専攻助教授、教授を経て定年退職。現在は慶應義塾大学文学部名誉教授、 2022年より慶應義塾ニューヨーク学院 学院長を務める。学習院中等科時代に同人誌『宇宙塵』に参加。70年にみずからが主宰する同人誌『科学魔界』を創刊。84年に柴野拓美賞を受賞。1988年、『サイバーパンク・アメリカ』(勁草書房)で単著デビューし、同年度の日米友好基金アメリカ研究図書賞を受賞。91年、ダナ・ハラウェイ他『サイボーグ・フェミニズム』(小谷真理との共編訳)で第2回日本翻訳大賞思想部門賞を受賞。日本SF大賞では、92年の『現代SFのレトリック』で第13回、97年の『恐竜のアメリカ』で第18回の最終候補となり、2000年の編著『日本SF論争史』で第21回の大賞を受賞。他の著作に『ニュー・アメリカニズム――米文学思想史の物語学』(95)、『「2001年宇宙の旅」講義』(2001)、Full Metal Apache: Transactions between Cyberpunk Japan and Avant-Pop America(06)などの他、編著・訳書も多数ある。

[プロフィール作成:渡邊利道]

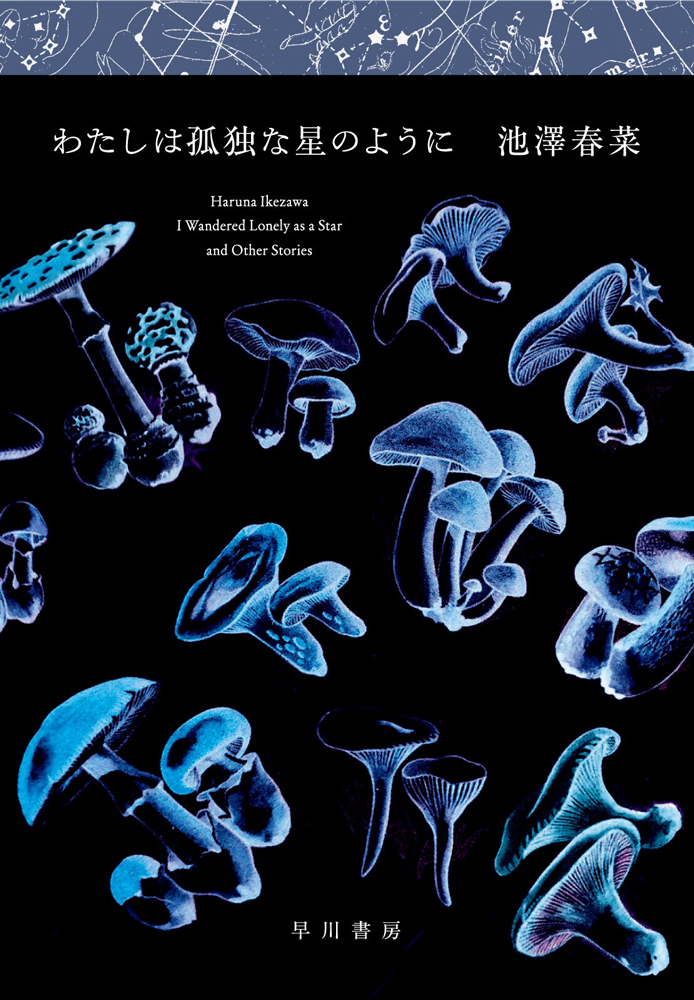

池澤春菜 『わたしは孤独な星のように』(早川書房)

池澤春菜(いけざわ・はるな)

ギリシャ共和国アテネ生まれ。大学在学中に『ミュータント・タートルズ』で声優デビューし、以後、多くの作品に出演。芸能活動の傍ら、エッセイ、書評を執筆。2009年より『本の雑誌』誌上で読書コラム「乙女の読書道」を連載開始。16年に刊行したSFエッセイ集『SFのSは、ステキのS』で第48回星雲賞ノンフィクション部門を受賞。20年、堺三保監督の短編映画のノベライズ「オービタル・クリスマス」で小説デビュー、同作は第52回星雲賞日本短編部門を受賞した。他の著作に『ぜんぶ本の話』(池澤夏樹との共著、20)、『SFのSは、ステキのS+』(22)など、訳書に『火守』(劉慈欣著、21)などがある。

[プロフィール作成:渡邊利道]

日本SF大賞功績賞

日本のSFシーンにおいて多大な業績を上げた方に対し、その功績を称える目的で贈られる。

従来「特別賞」の範疇において贈賞されてきたが、各賞の性質をより明確化するため、第三十四回から「特別賞」に加えて「功績賞」が新設された。

第四十五回日本SF大賞 功績賞

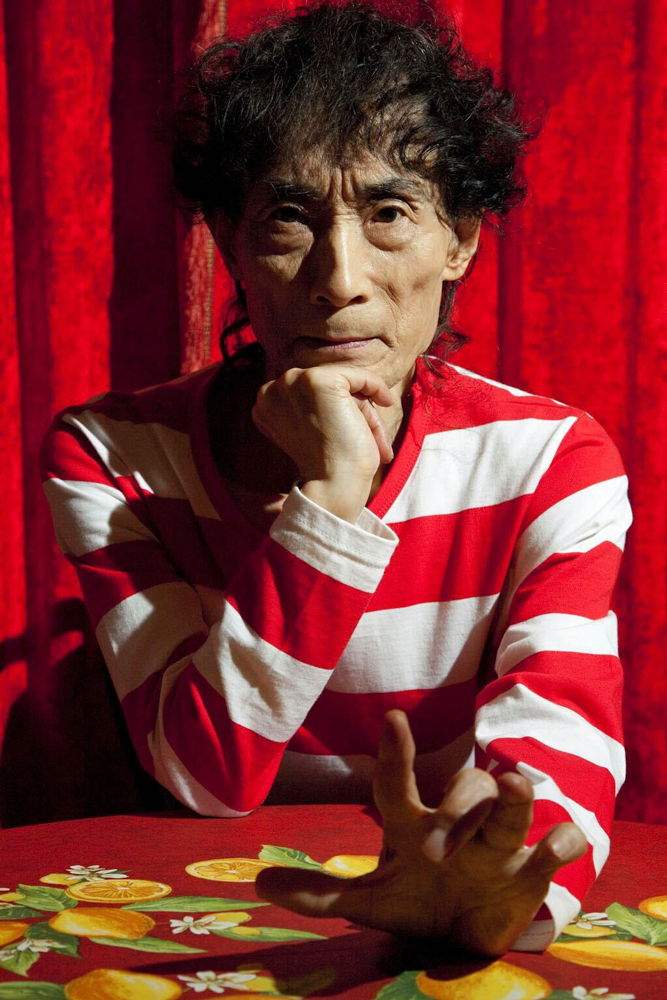

楳図かずお(うめず・かずお)

一九三六年生まれ。和歌山県出身。奈良県で育ち、小学四年生で漫画を描き始め、中学高校と漫画を描き続け、高校三年生で『別世界』『森の兄妹』をトモブック社から単行本として出版しデビューする。『森の兄妹』は水谷武子との競作で『ヘンゼルとグレーテル』を漫画にしたもの、『別世界』はSFだった。以後、貸本漫画の分野で作品を発表して人気を得る。一九六一年に貸本短編誌『虹』に発表した『口が耳までさける時』で「恐怖マンガ」という言葉を使い、一九六五年発表の『ねこ目の少女』『へび女』のヒットで〝ホラー漫画の神様〟としての人気を確立していく。一九七二年から『週刊少年サンデー』で連載した『漂流教室』は第20回小学館漫画賞に輝き、楳図かずおの名前を大きく世間に広めると共に、滅亡した世界のビジョンを見せてSF漫画の世界に存在を強く印象づけた。続く『まことちゃん』の大ヒットで、ギャグ漫画家としての人気も確立した後、活動の舞台を青年誌に移し、一九八二年から連載の『わたしは真悟』でロボットの意識に関するテーマに挑み、一九九〇年から連載の『14歳』では人類の未来と滅亡について描いて、緻密で独創的な絵と共にSFマンガの歴史に残るビジョンを提示した。一九九五年の『14歳』連載終了後、漫画家としては休筆状態に入ったが、タレントとしてテレビや雑誌に登場するようになって、赤と白のボーダーシャツを着た姿で多く人前に登場した。この頃から作品の映画化が相次ぎ、『楳図かずお恐怖劇場』『猫目小僧』『おろち』といった映画が公開。二〇一四年公開の『マザー』では原案・脚本・監督も務めた。画業への評価も高まり、二〇一八年に『わたしは真悟』がフランスで開催の第45回アングレーム国際マンガフェスティバルで遺産賞に選ばれ、二〇一九年には文化庁長官表彰を受賞した。二〇二二年開催の『楳図かずお大美術展』で二十七年ぶりの新作『ZOKU-SHINGO小さなロボット シンゴ美術館』を発表し、この作品で二〇二三年に第27回手塚治虫文化賞で特別賞を受賞。二〇二四年十月二十八日に八十八歳で逝去。

[プロフィール作成:タニグチリウイチ]

受賞の言葉 一般財団法人UMEZZ代表理事 上野勇介

このたびは、功績賞という素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます。

楳図に代わって、心よりお礼申し上げます。

楳図は「ホラーまんがの神様」と呼ばれていますが、その枠には収まらない作品を

生み出してきたと自負しております。

本人もそう思っていたはずです。

今回の受賞でそのお墨付きをいただけたと、大変嬉しく思っています。

楳図の生み出したSFの代表作と言えば『漂流教室』、『わたしは真悟』、『14歳』などが挙げられますが、これらの作品は読者の方々から、よく「予見的である」と言われます。

楳図は「人間の世界というのは、人間がこんな風にありたいと思うことが現実になっていっているだけ」、そして「しっかり自分を信じて、信じる時の向きが正しければ、未来を読み取ることができる」と考えていました。

「そう思って書けば、何百年先も見通せる」と、それが漫画を書く醍醐味だと言っていました。

自分の漫画を読めば「現実ではそうはいかないけど想像の中だったら一瞬で未来に行けてしまう。短い時間でそういう体験ができる」と、そういった点を気に入っていたようです。

ようするにSFを書くのが好きだったんですね。

亡くなる直前まで、量子力学の本を読み、何かしら作品づくりに生かせないかと

研究をしていたので、間違いないです。

楳図本人から、SF好きの皆さんへ直接コメントが出来ず、本当に残念なのですが

代わりに楳図の長編SFである『14歳』から、セリフを引用して

ご挨拶を締めくくりたいと思います。

「宇宙では どんな想像も 許される」

これからも、日本から優れたSF作品がたくさん生まれることを願っています。グワシ!

住谷春也(すみや・はるや)

一九三一年生まれ、群馬県出身。日本のルーマニア文学者でミルチャ・エリアーデ作品の翻訳で知られる。旧制松本高校文科乙類(ドイツ語専攻)を経て五三年東京大学文学部フランス文学科卒業。出版社勤務のかたわらルーマニア語の学習を始め、東大文学部にも出入りするようになりロシア語やルーマニア語を専門とした直野敦教授から学び、共訳で『東欧民話集 ルーマニアの民話』を刊行する。直野門下のスラヴ文学者・沼野充義氏とも知己を得て、沼野氏や波津博明氏の紹介で非英語圏 SFファンが参加していた同人誌『イスカーチェリ』を知り、ルーマニアやフランスのファンタスチカ(SF、ファンタジー、幻想小説、ホラー等を総称)の翻訳・紹介を執筆し始める。八六年に出版社を退社しルーマニアに移住。ブカレスト大学文学部博士課程で学び、八七年からは日本語を教え始める。ブカレストからルーマニア・ファンタスチカの様子や、八九年に起こったチャウシェスク政権崩壊をもたらしたルーマニア革命の様子を日本にリポートする。九〇年ブカレスト大博士課程修了。以後、『ホーニヒベルガー博士の秘密』(直野と共訳)、『19本の薔薇』『令嬢クリスティナ』といったミルチャ・エリアーデの作品を翻訳。二〇〇三年から〇五年には『エリアーデ幻想小説全集』全三巻を直野との共訳で刊行した。ほかにイオン・ミハイ・パチェパ『赤い王朝 チャウシェスク独裁政権の内幕』、ミルチャ・カルタレスク『ぼくらが女性を愛する理由』『ノスタルジア』、ギョルゲ・ササルマン『方形の円』、チェーザル・ペトレスク『白クマのフラム』などを翻訳した。八五年にリビウ・レブリャーヌ『大地への祈り』で日本翻訳家協会文学部門最優秀賞を受賞。〇四年にルーマニア文化功労コマンドール勲章を受章、〇七年ルーマニアのナサウド市名誉市民となった。訳業そのもののみならず、日本における東欧ファンタスチカ翻訳の土壌を生み出した功績は大きい。二〇二四年六月九日、九十三歳で死去。

Born in Gunma Prefecture in 1931, Haruya Sumiya is a Japanese scholar of Romanian literature, best known for his translations of Mircea Eliade’s works. After attending Matsumoto High School’s culture and language curriculum (German major), he graduated from the University of Tokyo’s Faculty of Letters in 1953, with a degree in French Literature. He started learning Romanian while working for a publishing company, paying frequent visits to his alma mater, where he studied under Russian and Romanian languages’ specialist, Professor Atsushi Naono. Together they co-translated and published an anthology of Romanian folktales entitled Tōō minwa-shū: rūmania no minwa. During that time, he made the acquaintance of Slavic literature scholar Mitsuyoshi Numano, who was also a student of Professor Naono. Numano and Hiroaki Hazu introduced him to Isukācheri, a fanzine dedicated to non-English science fiction, where he began publishing translations of Romanian and French Fantastika (a genre broadly encompassing SF, fantasy, gothic & horror stories). In 1986, he decided to resign from his work to move to Romania. He enrolled in the doctoral course of the University of Bucharest’s Faculty of Letters and started teaching Japanese in 1987. He continued introducing Romanian Fantastika to Japanese readers and wrote several reports about the Romanian Revolution and the downfall of the Ceaușescu regime in 1989. He completed his doctorate at the University of Bucharest in 1990. He then translated Mircea Eliade’s works, including The Secret of Dr. Honigberger (co-translated with Naono), 19 Roses and Miss Christina. From 2003 to 2005, he co-translated the Complete Works of Eliade’s Fantasy Novels (three volumes) with Naono. He also translated Ion Mihai Pachepa’s Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief; Mircea Cărtărescu’s Why We Love Women and Nostalgia; Gheorghe Sasarman’s Squaring the Circle; as well as Cesar Petrescu’s Fram, The Polar Bear; and many more. In 1985, he received the Japan Society of Translators’ Award for Literature for his translation of Liviu Rebreanu’s Ion. He was awarded the Romanian Order of Cultural Merit in 2004 and became an honorary citizen of the city of Năsăud in 2007. His work paved the way to further translations of Eastern European Fantastika in Japan.

He passed away on June 9th, 2024 at the age of 93.

[プロフィール作成:高野史緒/リライト:タニグチリウイチ/英訳:タヤンディエー・ドゥニ]

受賞の言葉 クラウディア・スミヤ(故・住谷春也氏の奥様)

謙虚さと寛大さ

17年間、住谷春也の生き方や仕事ぶりを見てきて、私は非常にユニークな人物を知る機会に恵まれたといえます。彼の著書は1冊だけで、他はすべて翻訳です。出身国ルーマニアで多くの作家と知り合った私は、ほとんどの作家と翻訳家の違いを見分けることができます。作家は、大衆に見せたい、際立った独特の個性を持っており、何か自分が重要だと思うメッセージを聞いてもらいたいと思っています。一方、翻訳者は、自分よりも他の人の方が重要だと考え、他の人が言ったことを伝えたいと願っています。翻訳者の仕事は、謙虚で寛大な仕事です。

亡くなる数日前、春也はパソコンの日記にこう書いていました。

「結局のところ、私はこの人生で、多くの人がやりたがらないこと、できなかったであろうことをすることができた」

実際、評判の良い出版社での安楽で高給の仕事を捨てて、遠く離れた貧しい、ほとんど聞いたこともない共産主義の国へ行き、その国の文化や文明を知り、50歳でその国の言葉の勉強を始める人がどれほどいるでしょうか。ルーマニア語を学ぼうとする外国人は少なかったため、教科書もほとんどありませんでした。にもかかわらず、春也はルーマニアとその言語と文化を、多くのルーマニア人よりも理解するようになりました。彼は、すべてが逆さまで「独創的」な共産主義の国を紹介し、エキゾチックでよく売れる本を日本語で書くこともできたでしょう。冷戦時代にはベストセラーになったかもしれません。そうする代わりに、彼は知られざるルーマニア文学の調査をし、質の高そうな珍しい本を探して日本語に翻訳しました。いったいどれだけの日本人がルーマニアの本に興味を持ったでしょうか。春也は、好奇心旺盛な少数の人々のために、いつかこれらの本について熟考したいと思う人々のために、ベストを尽くしたのです。

印欧語、特にルーマニア語のような珍しい言語からの翻訳は骨の折れる作業です。外国人と関わりたくない日本人の多くは、その理由を「価値観が違うから」だというでしょう。日本に17年間住んでいる私が言うのだから間違いありません。考え方、精神が違います。言葉は思考を表現するものですから、英語、フランス語、ルーマニア語を日本語で表現するのはとても難しいし、その逆もそうです。例えば、ワガママを「self-assertiveness(自己主張)」と訳してみましょう。自己主張はヨーロッパ人にとって素晴らしい資質です。自尊心や自負心は最も重要な資質と考えられています。皆さんは、self-respect、つまり「自己尊敬」のような考えをどう思いますか? 自尊心ではありません。(それは「self-confidence」のようなものなので。)

これらは、翻訳者の仕事が容易でないことを示すいくつかの例です。

春也の妻である私は、我が家の2匹の猫や犬同様、彼の厚意にしばしば甘えました。春也がシバと名付けた柴犬は、地元の動物保護施設からもらった犬でした。春也とシバは、父子のように田園や林を通る長い散歩を楽しみました。春也は散歩のときや自宅でギターを弾きながら、シバに歌いかけていました。シバは「父」の2年前に亡くなりました。春也の晩年は、この親友のいない寂しいものでした。シバが草の匂いを嗅いでいるのを興味深げに見ていた春也は、この犬は宇宙人が地球を調査するために送り込んだスパイに違いないとよく言っていました。死後、彼らは「意識のブラックボックス」を回収したに違いありません。SFは春也の初恋相手のひとつであり、それは最期の日まで変わりませんでした。彼の作品を知る日本のSF作家たちが、今日まで彼を記憶し、感謝していることは素晴らしいことです。

Modesty and Generosity

Watching Haruya Sumiya live and work for 17 years, I had the privilege to know an individual unlike many others. Apart from a single book he authored, his other books were all translations. As I was acquainted to many writers in Romania, my country of origin, I can make the difference between most writers and translators. Unlike writers, who have a pronounced and peculiar personality which they want to present to the public, unlike writers who have something – which they think is important – to say and want to be heard, a translator wishes to transmit what others had to say, considering these others more important than himself. The work of a translator is a work of modesty and generosity.

A few days before dying, H. Sumiya wrote in his computer diary: “After all, in this life, I was able to do something that not many would have been willing or able to do”.

Indeed, how many people would leave a comfortable and well-paid job in a reputable publishing house to go far away to a poor and almost unheard-of communist country, to know its culture and whatever civilization there might be, to begin studying its language at the age of 50? As not many foreigners were interested to learn Romanian, there were virtually no textbooks. Despite all these, Sumiya came to understand Romania and its language and culture better than most Romanians. He could have written in Japanese a successul book on the exotic side, presenting a communist country where everything was upside down and original. In the years of the cold war, it could have been a bestseller. Instead, he proceeds to investigate the unknown Romanian literature, looking for rare books that might be of quality and then translates them into Japanese. How many Japanese people were interested in Romanian books? Sumiya did his best for the curious few, for those who might want one day consider these texts.

Translating from Indo-European languages, especially rare ones like Romanian, is a painstaking effort. Many Japanese who do not want to have anything to do with foreigners refer to the reason for that: Kachikan ga chigau – our values are different. Living in Japan for 17 years, I can say that it is so. The way of thinking, the mind is different. Language expresses thought, therefore English, French or Romanian are very difficult to express in Japanese and the other way round. Take a word like Wagamama, which could be translated as ‘self-assertive’. Self-assertiveness is a great quality to the European mind’. ‘Self-respect’ or ‘self-esteem’ is considered a most important quality. How about you, what do you think of self-respect, i.e.something like “Jiko-sonkei”? No, not jisonshin. (That would rather be ‘Self -confidence’.)

These are just a few examples given to suggest the fact that a translator’s work is not easy.

As his wife, I often took advantage of Haruya’s generosity, as did our two cats and two dogs. The Shiba-inu Haruya baptized Shiba was rescued from the local pound and father and son were enjoying long walks across the countryside fields and woods, while Haruya would sing to Shiba, as he would sing to this dog at home, while playing the guitar. Shiba died two years before his father. Haruya’s last years were lonely without this other species kindred spirit. Watching Shiba sniff the grass with outmost interest, Haruya used to say this dog must have been sent as spy by an alien nation to investigate Planet Earth. At death, they must have retrieved the ‘black box of his consciousness’. Science Fiction was indeed one of Sumiya’s first loves and it remained so to his very last day. It is a wonderful thing to know the Japanese Science-Fiction writers who knew his work remember and appreciate him to this day.

山本弘(やまもと・ひろし)

一九五六年生まれ、京都府出身。一九七七年に「スタンピード!」が第1回奇想天外SF新人賞佳作となる。ゲーム創作集団「グループSNE」の創設に参加。一九八八年〈ゴーストハンター〉シリーズの小説『ラプラスの魔』で小説家としてデビュー。以後『パラケルススの魔剣』、〈妖魔夜行〉シリーズの小説、『ソード・ワールドRPG』のリプレイや短編小説、コンシューマーゲーム『サイバーナイト』のストーリー設定などで活躍。こうしたゲーム関連の業績をまとめた『山本弘 ウォーロック大全』や「GMウォーロック14号」がグループSNEより二〇二四年に刊行されている。並行して、SF作家として一九八九年に『時の果てのフェブラリー─赤方偏移世界─』なども刊行した。グループSNEから独立後は、SFを中心にしつつミステリや児童書、青春小説などへと活動の幅を広げた。小説では二〇〇四年『神は沈黙せず』を刊行して第25回日本SF大賞候補となり、二〇〇六年の『アイの物語』は第28回吉川英治文学新人賞候補になった。二〇一一年刊行の『去年はいい年になるだろう』で第42回星雲賞の日本長篇部門を受賞、二〇一六年にも「多々良島ふたたび」で第47回星雲賞日本短編部門賞を受賞した。著作としてほかに『MM9』『C&Y 地球最強姉妹キャンディ』『BISビブリオバトル部』『名被害者・一条(仮名)の事件簿』『怪奇探偵リジー&クリスタル』などがある。SF啓蒙、疑似科学批判などエッセイ、ノンフィクションも多く手掛けた。二〇二四年三月二十九日に六十八歳で死去。

[プロフィール作成:友野詳/リライト:タニグチリウイチ]

受賞の言葉 山本美月(故・山本弘氏のご息女)

この度は、第45回日本SF大賞 功績賞という栄誉ある賞を頂戴し、誠にありがとうございます。自分事のように嬉しく思います。

私がまだ幼かった頃、父は寝物語に色々なことを聞かせてくれました。執筆中の小説、最近の世論について、私が「なんでも教えてくれるの? じゃあアリの話して」と無茶振りした夜……。その中で、一番心に残っているテーマがあります。

「もしタイムマシンで過去に行けるようになったとして。そこで偶然、お前を生む前のパパやママを殺してしまったとしたら。元の世界に戻ったお前はどうなると思う?」

なんてことはない、ありふれた『親殺しのパラドックス』です。当時から両親が大好きだった私は、何故仮定の中で親を殺す必要があるのかと半泣きだった覚えがあります。

でもこれが、私が初めてSFについて真剣に考えたきっかけでした。

自分の行動一つで今の自分の存在がまるっと消えてしまうのか、それともタイムトラベル前に”私が生きている”という結論が重要で誰から生まれるのかは流動的なのか、そもそもどうやって時間を遡っているのか……。正解のない問題にうんうん頭を悩ませて、いつの間にか眠りについて。大抵の話は目が覚めると忘れてしまいましたが、自己のあり方を問われたこのパラドックスだけは今でも鮮明に覚えています。〝矛〟と〝盾〟より先に知った矛盾の概念を、私は忘れることはないのでしょう。

きっと同じように、読者の皆様にも沢山のきっかけを与えていた人なのだと拝察しています。山本弘のSFは説得力のある理論が積み上げられていて、「こういう組み立て方もできるのか」「よくある展開からそんな抜け穴を突くのか」と驚かされたことは数え切れません。そういった驚きや気づき、あるいはそこに当てはまらない疑念を多くの方に与えていたからこそ、功績賞を賜ることになったのではないかと考えております。

生前の父はよく「国語の問題に出てくる『この時の作者の気持ちを答えなさい』、なんて嘘っぱちだ」と溢していました。「狭い回答欄なんかにおさまらないことを考えていたか、締め切りのことしか頭になかった」と。

そんな山本弘先生の気持ちを代弁するなんておこがましい話ではありますが、私の知っている父は自分の作品が大好きで、闘病中も隙あらば周りの方達に布教するほどでした。

ですからこうして、皆様の心のどこかに山本弘という存在が残っているのであれば。きっと今もどこかで自慢気に話しているのではないかと思います。いつものように、「まずはプロフィール欄の作品を読んでくれ」と鞄から自著を差し出しながら。

この度は素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございました。

これからも山本弘の応援をよろしくお願いいたします。